Nana (bukan nama sebenarnya) terduduk lesu. Satu per satu air matanya mulai mengalir dari sudut matanya, dia mengenang hari-harinya. Hari-hari yang masih penuh dengan kesibukan. Tiada hari tanpa aktivitas.

Namun apa daya, Nana tak lagi seperti dulu. Dia tak lagi bisa terlalu banyak dan sosialisasi. Ini semua lantaran tuberkulosis yang dideritanya. Hanya saja, tuberkolosis (TB) yang dideritanya bukan jenis biasa, tapi resistan obat (TBC RO). Jenis ini setingkat lebih parah dibandingkan TBC yang banyak dijumpai yakni TBC sensitif (reguler).

“Jadi, kegiatan saya sekarang pengangguran. Biasanya ada kegiatan sekarang kegiatan cuma nongkrong lihat tv, berangkat ke rumah sakit, pulang lemes, makan maksa, tidur susah, apa enak?” katanya sambil berusaha menahan tangis.

Sudah enam bulan lamanya Nana harus menerima kenyataan. Sesekali, dia menghela napas dan membenahi masker yang tak pernah sekalipun lepas dari wajahnya.

Di rumah, Nana kebanyakan berdiam diri di dalam kamar. Dia menjaga jarak dengan tujuh anggota keluarganya yang tinggal bersama di sebuah rumah seluas 72 meter persegi di daerah padat penduduk Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tak cuma merenggut kesehatan dan aktivitasnya, TBC RO juga merenggut keceriaan dan cengkrama Nana bersama keluarganya. Nana yang dulu gemar bercengkrama dengan dua keponakannya yang masih balita, terpaksa harus menjauh agar tak menularkan penyakitnya kepada orang yang disayanginya.

Dia juga harus menjaga jarak dengan ibunya yang sudah berusia senja. Sedih? jangan ditanya.

Tak dimungkiri, balita dan lansia memang merupakan orang yang rentan tertular TBC. Masker yang dipakai pun tak bisa 100 persen jadi cara pencegahan super efektif untuk menjaga keluarga tercintanya tertular.

Keluarga yang masih sehat harus melakukan pencegahan ekstra dengan melakukan pengecekan rutin di puskesmas dan cepat memeriksa jika memiliki gejala batuk.

Awal ‘Mimpi Buruk’

Perubahan hidup Nana berawal saat musim pancaroba tahun lalu. Kala itu wabah batuk mulai marak, Nana pun ikut tertular walau tak tahu dari mana.

Saat itu, Nana mengalami batuk parah yang tak kunjung sembuh lebih dari dua mengganggu hingga membuatnya kehilangan suara. Batuk ini merupakan salah satu gejala TBC, lainnya berupa penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam.

Nana pun memeriksakan batuk yang tak kunjung sembuhnya itu ke puskesmas. Tes dahak pun dilakukannya. Dia pun dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.

Nahas, dia pun divonis menderita TBC RO. Nana merupakan satu dari lebih 23 ribu penderita TBC RO di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Sementara penderita TBC sensitif mencapa 842 ribu jiwa.

Berbeda dengan pasien TBC RO lain, yang umumnya sudah pernah menderita TBC sensitif/reguler, Nana belum pernah terkena penyakit itu. Namun, pada 2005 lalu, Nana pernah memiliki flek di paru-paru dan pernah mengonsumsi obat yang diperuntukkan untuk TBC sensitif selama satu tahun rutin setiap hari.

Kini, saat didiagnosis TBC, tubuh Nana tak lagi bisa menerima obat tersebut karena sudah resistan. Menurut dokter spesialis paru Fathiyah Isbaniah, resistan obat dapat terjadi karena banyak penyebab.

“Bisa karena memang sudah ada resistan, ditambah dengan pengobatan tidak adekuat, tidak minum secara teratur, atau cara minum obat yang salah,” kata Fathiyah yang berasal dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RSUP Persahabatan.

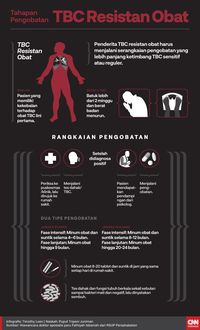

Fathiyah menjelaskan TBC RO merupakan jenis penyakit TBC yang pasiennya sudah kebal terhadap suatu jenis obat, sehingga harus mengonsumsi obat lain dengan reaksi atau efek samping yang lebih berat.

Pengobatan TBC RO juga lebih lama ketimbang TBC sensitif yang hanya memakan waktu pengobatan rutin enam bulan dan dapat dilakukan dari rumah saja.

“Kumannya resistan atau lebih bandel, jadi memerlukan obat yang lebih kuat. Karena sudah resisten obat obat, maka diberikan obat lini kedua yang efektivitasnya lebih rendah sehingga harus konsumsi lebih banyak dan lama,” tutur Fathiyah.

Setiap hari Nana mesti mengonsumsi obat sebanyak 9,5 tablet. Jumlah dosis tablet ini disesuaikan dengan berat badan dan ketersediaan di rumah sakit.

Menurut Fathiyah, semakin berat badan pasien semakin banyak jumlah yang harus dikonsumsi. Seorang pasien TBC RO dapat meminum hingga 20 tablet setiap harinya.

Selain mengonsumsi obat minum, penderita TBC RO juga harus disuntik selama fase pengobatan intensif. Nana yang menjalani pengobatan jangka pendek disuntik selama enam bulan atau hingga bakteri sudah ditemukan negatif.

Minum obat dan suntik ini mesti dilakukan setiap hari tepat di jam yang sama di rumah sakit, berbeda dengan pasien TBC sensitif yang boleh meminum obat di rumah. Pasien TBC RO mesti diawasi lantaran efek samping obat yang tergolong berat.

Saat masuk ke tubuh, Nana mengaku obat itu langsung bereaksi. Dia bisa merasakan obat itu seketika mengocok-ngocok perut hingga membuatnya berkeringat sebesar bulir jagung.

“Itu obatnya beneran Astaghfirullah hal adzim, perut seperti dimasak. Benar-benar dahsyat,” pungkas Nana sambil memperagakan perutnya yang kesakitan.

Nana juga merasakan badannya dari ujung kepala hingga ujung kaki kepanasan. Dia pun kerap muntah jika sudah tiba di rumah. Reaksi obat ini berbeda-beda tiap orang.

“Banyak sekali, hampir 90 persen pasien yang minum obat ini mengalami mual dan muntah. Bisa juga telinga berdenging, insomnia, hingga halusinasi,” ucap Fathiyah.

Reaksi obat pada Nana terus berlanjut ke malam hari. Dia mengeluarkan keringat malam dan suhu badannya pun meningkat menjadi panas seperti demam. Insomnia karena obat dan juga stres memikirkan penyakit juga dirasakan Nana.

“Malam suka susah tidur, saya sendiri di kamar takutnya berhalusinasi atau berpikiran macam-macam, kadang suka ada,” ucap Nana.

Konsumsi obat yang cukup banyak dan ‘berat’ ini pun tak cuma membuatnya mual dan muntah. Beratnya penerimaan obat ke tubuh ini juga tak jarang memengaruhi kondisi psikologis pasien.

Pasien TBC RO pun didampingi oleh para perawat. Selain untuk membantu pengobatan, para perawat ini juga berfungsi sebagai teman curhat para pasien, termasuk Nana.

Nana sering curhat kepada perawat di rumah sakit. Dia kerap berkeluh kesah mengenai efek samping obat dan kondisinya dengan suster itu. Para perawat memang bertugas untuk dapat mendampingi pasien TBC.

“Sering di WA pasien, mengenai kondisi atau efek samping obat,” kata penanggungjawab Poli TBC di Puskesmas Warakas, perawat Nur Afrilianti.

Ongkos akomodasi dan hilangnya produktivitas

Bukan cuma beratnya obat TBC RO yang membuat Nana ‘galau.’

Perempuan 45 tahun ini menghabiskan harinya dengan berdiam diri di rumahnya, terduduk dan menatap orang yang berlalu lalang dari sudut rumahnya. Hanya satu aktivitas tetap yang dilakukannya setiap hari, yaitu bolak-balik check up ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta.

Tak cuma itu, dia juga harus minum obat dan suntik di rumah sakit rutin setiap hari selama sembilan bulan untuk membunuh bakteri tuberkulosis.

Ironisnya, TBC RO tak cuma membuatnya tak lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Penyakit ini juga membuatnya tak lagi bisa bekerja dan kehilangan pemasukan. Dia kebingungan, dari mana mendapat uang untuk pengobatannya. Sejak mengetahui dirinya mengidap TBC RO sehingga harus mengonsumsi obat rutin setiap hari ke rumah sakit, berhadapan dengan efek samping obat, serta rasa cemas tak ingin menularkan kepada orang lain, Nana memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru.

Sebelum mengidap TBC RO, Nana adalah seorang guru honorer di salah satu SD di Tanjung Priok, tak jauh dari rumahnya. Sehari-hari, dia mengajar di kelas 6. Sepulang sekolah Nana melanjutkan pekerjaannya dengan mengajar les di rumahnya.

“Saat saya tahu penyakit ini, saya langsung mengajukan ke kepala sekolah saya enggak ngajar,” ucap Nana.

Dengan status guru honorer Nana tak bisa mengajukan cuti seperti yang didapatkan PNS. Dia harus berhenti dan tak menerima gaji sepeserpun. Otomatis Nana kehilangan pemasukan senilai Rp1,5 juta tiap bulannya.

Nantinya, setelah sembuh Nana juga terancam tak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai guru honorer.

“Karena saya ibaratnya honorer, masih percobaan ya bahasanya ya. Ujung-ujungnya bisa-bisa saya hangus gitu,” turur Nana.

Nana juga tak lagi bisa mengajar les karena biasanya dia mengajar di sore dan malam hari. Di saat yang sama, kini dia mesti berkutat dengan efek samping obat yang luar biasa.

Padahal, dari sinilah pemasukan terbesar Nana. Dari mengajar les, Nana mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp6 juta rupiah. Saat ini, mengajar les sudah dialihkannya kepada rekan-rekannya sesama guru.

Dampak ekonomi merupakan salah satu dampak dari menderita TBC. Meski biaya pengobatan ditanggung pemerintah, pasien TBC tetap harus mengeluarkan biaya transportasi. Menurut penelitian, biaya transportasi ini mencapai hampir 40 persen dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk akomodasi.

Dampak ekonomi itu juga termasuk hilangnya produktivitas karena tak bisa bekerja lantaran pengobatan dan efek samping obat, seperti yang dialami Nana. Pasien TBC RO masih memiliki pengeluaran tapi tak ada pemasukan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 78 persen pasien TBC RO kehilangan pendapatan dan 53 persen kehilangan pekerjaan.

Biaya pengobatan, rumah sakit, dan obat-obatan TBC RO memang sudah ditanggung pemerintah. Namun, dia masih tetap mengeluarkan uang untuk ongkos akomodasi bolak-balik ke rumah sakit.

Jumlah obat yang banyak dan rasa yang tak karuan membuat Nana harus minum dengan bantuan makanan tambahan seperti buah-buahan. Buah itu mesti dibelinya sendiri. Rata-rata setiap hari Nana merogoh kocek Rp25 ribu untuk membeli makanan tambahan untuk meminum obat atau Rp750 ribu per bulan.

“Susah sekali minum obat itu. Makanan ini biar pikirannya enggak ke obat gitu. Kadang beli kue, kadang beli buah-buahan. Hari ini salak besok jeruk,” tutur Nana.

Selain makanan tambahan, Nana juga mesti mengeluarkan uang untuk transportasi. Setiap hari, pada pukul 13.00 sampai 16.00 WIB, Nana berangkat ke rumah sakit menggunakan ojek online. Dia mesti mengeluarkan biaya sebesar Rp10 ribu untuk pergi dan Rp12 ribu untuk pulang karena sudah memasuki jam sibuk. Itu artinya, dalam sebulan Nana mesti mengeluarkan Rp660 ribu untuk transportasi.

“Memang tiap hari pengobatannya gratis tapi biaya kami ke sana kan ongkos juga,” ujar Nana.

Ongkos akomodasi ini tergolong murah karena rumah Nana hanya berjarak kurang dari 5 km dari rumah sakit. Bandingkan dengan penderita TBC RO lainnya dengan jarak lebih dari 15 km.

“Saya masih dekat. Ada pasien yang dari Tangerang bolak balik. Makanya saya semangat, orang yang jauh saja berusaha datang masa saya kalah,” kata Nana.

Selain itu, makanan sehari-hari Nana membutuhkan Rp1,5 juta untuk satu bulan. Dia juga memerlukan nutrisi tambahan menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi kurma seharga Rp370 ribu untuk satu bulan dan madu seharga 120 ribu untuk satu bulan.

Besaran ongkos akomodasi yang mencapai Rp3,4 juta per bulan bagi Nana itu mesti ditanggung oleh keluarganya lantaran Nana sudah tak lagi punya penghasilan. Nana dibantu oleh kakak dan adiknya yang memiliki penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan. Uang itu digunakan untuk menghidupi delapan orang penghuni di rumah Nana.

“Kalau dulu saya masih ikutan nimbrung buat keperluan rumah, sekarang saya bilang minta maaf jadi numpang, tidak ikut dulu,” ungkap Nana.

Selama sakit, Nana hanya pernah sekali mendapatkan uang bantuan dari pemerintah atau enabler sebesar Rp3 juta pada awal April lalu.

Nana mengaku sebenarnya dia tidak mengetahui mengenai uang bantuan ini. Ketika itu, dia hanya diminta mengumpulkan KTP dan nomor rekening oleh pihak rumah sakit.

“Dengar-dengar per tiga bulan tapi dari pasien yang lama enggak pernah pertiga bulan. Enggak jelas dapatnya. Ya kayak saya saja ibaratnya sudah lima bulan pengobatan baru dapat. Enggak tahu ke sononya saya dapat lagi atau enggak,” ucap Nana.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Donald Pardede menyatakan memang terdapat uang bantuan untuk pasien TBC yang diberikan pertiga bulan.

Nana kini hanya berusaha keras untuk mengonsumsi obat secara rutin di tengah kejenuhan yang mendera. Dia bertekad untuk sembuh.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Wiendra Waworuntu menyatakan kerugian ekonomi timbul akibat penyakit TBC mencapai Rp 136,7 miliar, sebanyak Rp6,2 miliar berasal dari TBC kebal obat setiap tahunnya.

Sumber : CNN [dot] COM