Bahkan para penulis dari zaman dahulu pun berbicara soal reruntuhan bangunan dari masa lalu dilihat dengan ketakutan sekaligus kekaguman.

Manusia selalu hidup di tengah reruntuhan. Dalam catatan sejarah paling awal manusia, kita telah menjelajahi tempat-tempat yang hancur dan rusak, merasa takut pada tempat-tempat itu tapi juga mendapat inspirasi dari sana.

Dan kita bisa menelusuri kekaguman itu lewat kesenian dan karya tulis.

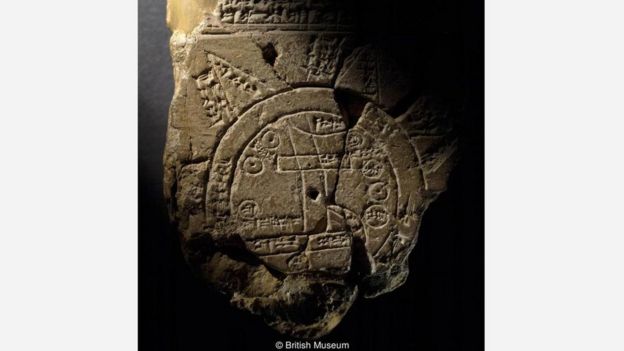

Salah satu artefak kuno yang luar biasa, sebuah peta dunia Babylonia dari abad 6 M, menjadi penanda awal obsesi ini.

Peta tersebut, yang dipahat di atas tablet tanah liat, memperlihatkan betapa orang-orang dari masa lalu membagi wilayah Bumi: yaitu wilayah ular, naga, dan orang-orang kalajengking, kawasan utara yang jauh “di mana matahari tak pernah terlihat”, dan perairan yang luas yang mereka sebut “sungai yang pahit”.

Namun peta itu juga menunjukkan satu wilayah yang menarik. Mereka menyebutnya “kota yang runtuh…diawasi oleh…dewa-dewa yang rusak”.

Pada saat itu, reruntuhan kota-kota agung seperti Ur, Uruk dan Nineveh sudah memenuhi permukaan Bumi.

Kota-kota itu hancur dan ditinggalkan karena sebab alam atau perang yang memusnahkan. Tempat-tempat yang rusak ini kemudian dianggap sebagai tempat ajaib, dan sebagai peringatan bagi manusia yang masih hidup, dan menjadi tempat gentayangan hantu dan roh jahat.

Saat penulis Yunani dan serdadu dari abad 5 Masehi, Xenophon, kembali menyelamatkan diri ke Yunani setelah gagal menaklukkan Persia, dia dan rekan petualangnya melewati kota-kota yang hancur tersebut.

Atas reruntuhan kota Nineveh, Xenophon menulis, “sebuah benteng pertahanan yang hebat, ditinggalkan…Fondasi temboknya terbuat dari batu yang dipoles dan penuh dengan cangkang kerang, dan lebarnya 15 meter dan 15 meter lagi tingginya.”

Xenophon menggambarkan kekosongan lokasi itu, dan bagaimana warga setempat takut memasukinya karena meyakini ada hantu di sana.

Mungkin karena bagian-bagian yang rusak di reruntuhan menuntut imajinasi kita untuk mengisi kekosongan, maka reruntuhan selalu dihubungkan dengan sihir dan dengan mimpi.

Ini adalah tempat-tempat di mana para perenung bisa tersesat dalam waktu. Para penyair Yahudi Kuno menemukan inspirasi dari puing-puing Sumeria, Asiria dan Babilonia.

Mereka menyampaikan kisah tentang kemarahan Tuhan, Menara Babel, dan Sodom serta Gomorrah untuk menjelaskan sisa puing yang masih tersebar.

Dalam Alquran di Surat al-Baqarah, ada kisah tentang seorang pejalan yang memasuki desa yang tinggal puing, pemandangan ini membuatnya merasa sedih dan meragukan kekuasaan Tuhan.

Sebagai jawabannya, Allah membuatnya tidur seperti orang yang sudah mati. Saat dia terbangun, Allah bertanya, “Berapa lama kau berada (di sini)?”

Pria itu menjawab, “Mungkin sehari atau setengah hari.” Tuhan pun menjawab, “Tidak, kau sudah berada di sini selama seratus tahun”.

Berabad-abad kemudian, para seniman akan menggambarkan reruntuhan dan puing sebagai tempat di luar waktu, di mana orang bisa tenggelam dalam pikirannya.

Menemukan masa lalu

Pada Millennium Pertama, reruntuhan memerankan peran penting di puisi-puisi berbahasa Arab.

Penyair besar pra-Islam seperti Tarafa dan Imru’ al-Qais menulis elegi tentang pejalan suku Bedouin yang kembali ke lokasi perkemahan yang sudah ditinggalkan karena di situ dia pernah bertemu dengan cintanya yang kini hilang.

Si protagonis yang kehilangan kekasihnya ini beristirahat sejenak; waktu pun berhenti, dan kenangan akan kekasihnya muncul lagi. Metode bercerita seperti ini, yang dikenal dengan nama wuquf ‘ala al-atlal, atau “berhenti di reruntuhan” banyak muncul dalam sejarah puisi bahasa Arab.

Dalam puisi-puisi tersebut, reruntuhan adalah sesuatu yang fana dan seperti hantu, seperti digambarkan oleh Tarafa, “muncul dan memudar, seperti bekas tato di punggung tangan.”

Sementara itu, penggambaran Abad Pertengahan akan Zaman Batu di Inggris memperlihatkan reruntuhan sebagai tempat yang dihubungkan dengan sihir dan legenda Arthur.

Gambar pertama akan Stonehenge memperlihatkan bahwa peninggalan itu dibangun oleh penyihir Merlin dengan bantuan para raksasa.

Penggambaran artistik dan nyata akan reruntuhan dimulai pada masa Renaisans. Pada masa di mana seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, reruntuhan dari peradaban klasik menjadi simbol pencerahan dan bukti akan pengetahuan yang hilang.

Bahkan, pada masa ini, reruntuhan berbicara soal masa yang berlalu, mengingatkan pembaca bahwa tubuh manusia suatu hari akan hancur, dan hidup adalah hal yang rapuh dan sementara.

Faktor pendukung terbesar bagi seniman reruntuhan pada periode ini adalah puing-puing Roma yang semakin hancur dan ditumbuhi tanaman.

Semakin banyak seniman yang mengunjungi tempat itu untuk melukis Forum dan Koloseum, Pantheon, serta Jalan Appia.

Gambar-gambar awal akan Roma memang sesuai kenyataan, tapi kemudian imajinasi para seniman pun mulai berkembang.

Karena merasa frustrasi akan perbedaan jarak yang jauh antara beberapa lokasi penting reruntuhan Romawi Kuno ini, maka seniman seperti Panini mulai menempatkannya dalam penataan yang lebih indah.

Dan ini mendorong munculnya tren capriccio, adegan imajiner antara gedung dan reruntuhan yang tak sesuai kenyataan.

Asosiasi awal antara reruntuhan dengan mimpi pun terjadi: karena para seniman mulai membayangkan adegan-adegan yang mereka ciptakan sendiri.

Setelah tren capriccio mulai menguat, para pelukis di abad 18 pun membebaskan imajinasi mereka soal reruntuhan, dan menciptakan lansekap imajiner yang diberikan pilar serta gerbang klasik.

Salah satu ahli dalam gambar seperti ini adalah Piranesi, yang menghidupkan lagi Romawi yang sangat nyata sampai-sampai turis ke kota abadi ini, termasuk penyair Goethe, kecewa setelah tiba dan mendapati bahwa reruntuhan tak terlihat seperti dalam lukisan Piranesi.

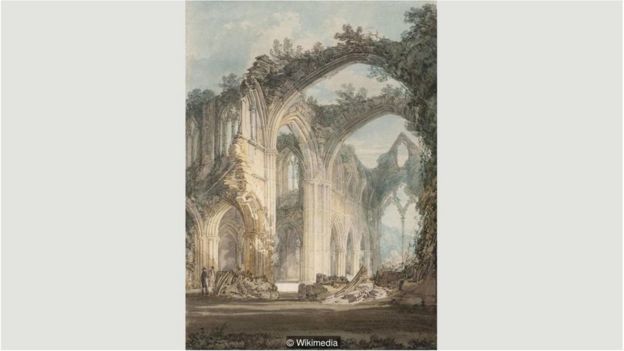

Di Inggris, reruntuhan gereja tua menjadi subjek favorit para seniman.

Para pelukis, seperti Turner, menggambarkan Gereja Abbey sebagai surga yang liar dan penuh tumbuhan.

Di sini, reruntuhan menjadi bagian dari alam, sebuah gabungan sempurna antara kerja manusia dan alam.

Pada 1782, penulis William Gilpin mengunjungi Tintern dan menggambarkan betapa “alam telah membuatnya menjadi sesuatu yang unik”, dan menambahkan bahwa tanaman yang muncul di sana adalah “ornamen waktu”.

Namun reruntuhan bukan sekadar tempat untuk romantisme saja. Seiring dengan meluasnya kekuasaan kerajaan-kerajaan di Eropa pada abad 18 dan 19, penikmat reruntuhan pun mengkhawatirkan bahwa situs-situs tersebut menjadi pengingat akan kehancuran.

“Jika Roma bisa jatuh, maka bisakah itu terjadi pada London, atau Paris?” menurut subjek Imperial.

Dan tak ada yang lebih menyadari tren ini daripada pelukis Prancis, Hubert Robert, yang mendapat julukan ‘Robert des Ruines’ atau ‘Robert dari Reruntuhan.’

Setelah menghabiskan waktu 11 tahun melukis reruntuhan Roma, Robert kembali ke Paris dan menyasar imajinasinya pada kotanya sendiri. Salah satu lukisannya yang paling terkenal memperlihatkan Galeri Louvre di Paris sebagai reruntuhan.

Tren penggambaran reruntuhan yang akan terjadi kemudian muncul. Pada 1872, lukisan terkenal Gustave Doré, The New Zealander, yang memperlihatkan turis masa depan melihat reruntuhan London, sama seperti saat turis pada masanya melihat reruntuhan Romawi Kuno.

Pelukis Inggris pun sama terobsesinya dengan kemungkinan kejatuhan kerajaan mereka. Setelah bekerja di kantor arsitek John Soane, yang merancang Bank of England yang baru dibangun, seniman Joseph Gandy mendapat pesanan untuk melukis bank tersebut sebagai reruntuhan.

Di sekitar reruntuhan itu, London terlihat ditumbuhi tanaman liar, seperti Roma atau Babilonia.

Lukisan itu diniatkan sebagai pujian bagi sang arsitek: karena dia telah menciptakan sesuatu yang akan bertahan selamanya, menurut Gandy.

Namun lukisan itu juga memperlihatkan bahwa semua kehebatan London bisa berubah menjadi kehancuran.

Ketakutan yang dikhawatirkan oleh para penikmat reruntuhan akan menjadi nyata dalam beberapa abad ke depan.

Tak lama kemudian, warga London dan Paris akan melihat kota mereka menjadi reruntuhan, sama seperti yang dibayangkan oleh seniman Victoria, dan dengan datangnya abad 19 dan 20, foto-foto pertama dari kerusakan akibat perang mengubah citra akan reruntuhan untuk selamanya.

Pada 1865, kota Richmond, Virginia, ibu kota Konfederasi pada Perang Saudara AS, dibakar oleh tentara Konfederasi yang terpaksa mundur.

Foto-foto dari kehancuran itu, foto pertama dari kerusakan perang, akan menjadi pertanda bagi kota-kota seperti Coventry, Dresden, Hiroshima dan Stalingrad pada abad berikutnya.

Masa lalu dan ramalan

Setelah bom dan ranjau menghujani kota-kota Eropa pada Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Dua, lukisan reruntuhan pun mendapat bentuk baru: sebagai ekspresi ketakutan.

Pelukis seperti Graham Sutherland dan John Piper mendokumentasi lubang-lubang yang hancur akibat bom Jerman yang jatuh di kawasan urban Inggris, menggunakan teknik lukisan modern untuk mengekspresikan era gelap dalam perang.

Sebelum Perang Dunia Satu, seniman Australia Arthur Streeton melukis reruntuhan seperti Kastil Corfe di Dorset dan Kastil Chepstow di Monmouthshire seumur hidupnya.

Dia melukis reruntuhan kuno sebagai bagian dari lanskap, permanen dan mengesankan.

Tapi saat dia bekerja sebagai pelukis lanskap resmi pada Perang Dunia Satu, dia melihat kehancuran kota seperti Péronne, dekat lokasi pertempuran Somme, dan gayanya pun langsung berubah.

Streeton melukis reruntuhan modern sebagai entitas yang sementara, pudar, di lanskap yang hancur.

Di era perang modern, dia kembali ke gaya kuno reruntuhan sebagai tempat yang sunyi dan kosong, tempat di mana waktu berhenti dan keangkeran pun terasa.

“Gambar akan medan tempur yang sebenarnya sangat sepi. Tak ada yang bisa dilihat, semuanya dan semua orang tersembunyi dan terkamuflase,” kata Streeton soal lukisan perangnya.

Gaya Streeton bisa dilihat pada karya wartawan Irak, Ghaith Abdul-Ahad, yang melukis reruntuhan Mosul saat upaya perebutan ulang kota itu dari ISIS.

Abdul-Ahad menggunakan tradisi yang sama lewat cat air yang pudar dan tinta untuk menggambarkan reruntuhan modern ini sebagai tempat kosong yang penuh dengan kesedihan.

Kini, para seniman menemukan cara baru untuk memperlihatkan reruntuhan akibat era perang modern, dan yang merupakan hasil dari krisis ekonomi serta pengurangan kerja.

Fotografer seperti Rebecca Lilith Bathory atau Yves Marchand dan Romain Meffre telah mengarahkan lensa mereka ke tempat-tempat yang ditinggalkan dan dilupakan di dunia, dan kembali menemukan keindahan yang hilang.

Meski ada perubahan dalam cara orang menanggapi dan membayangkan reruntuhan pada abad ini, kekaguman seniman akan tempat-tempat yang hancur dan ditinggalkan tak pernah pudar.

Reruntuhan membuat kita terhubung pada sejarah dan memori budaya.

Dengan keberadaannya, reruntuhan mengkritik ide-ide akan kemajuan kapitalis.

Reruntuhan membuat kita merenung dan memberi waktu hening di tengah kesibukan hidup kita.

Meski reruntuhan modern telah menjadi penampung spesifik akan ingatan yang traumatis dan mengerikan, reruntuhan masa lalu tetaplah menjadi tempat-tempat di mana waktu berhenti, dan tempat hadirnya hantu sejarah, di mana para seniman bisa menenggelamkan diri dalam mimpi.

Sumber : bbc.com